Bildnachweis: Jean Chabot und René Delfosse - Midjourney AI

Am Ende ist nichts gut

Leser:innen dürfte an Kriminalgeschichten unterschiedliche Aspekte interessieren. Manchmal ist die Frage, wie der Fall aufgeklärt wird. Oft natürlich auch, wer die Tat verbrochen hat. Und wenn die Aufklärung erfolgt ist, ist es schon interessant zu erfahren, wie es mit der Täterin oder dem Täter weitergeht. Simenon führt seine Geschichten recht oft über die eigentliche Auflösung hinaus.

In dem Roman um den Nachtklub »Gai-Moulin« und den Mord an dem Griechen Éphraïm Graphopoulos stehen von Anfang an zwei Bengel im Mittelpunkt: Jean Chabot und René Delfosse. Die Bezeichnung »Lausebuben« für die beiden jungen Männer wäre wohl eine grobe Untertreibung, was für den einen mehr und für den anderen weniger gilt.

Wer den Roman noch nicht gelesen hatte, sollte die Gelegenheit nutzen und aussteigen. Der Spaß an der Geschichte könnte verloren gehen, da zu viel verraten wird.

Jean Chabot, mit ihm fängt es an, begeht Veruntreuung bei seinem Arbeitgeber. Das Geld, was er aus der Portokasse für Vergnügungen verwendet, kann er zwar vor Ablauf einer Galgenfrist wieder zurückgeben. Der junge Mann wäre nicht in der Lage gewesen, anzugeben, woher René Delfosse das kleine Vermögen hatte. Er musst das glauben, was ihm sein Freund sagte: Und der erzählte ihm, er hätte es sich aus der Kasse seines wohlhabenden Onkels genommen. Wäre die Chose herausgekommen, dann konnte er sich sicher sein, dass er dafür hätte büßen können. Sich darauf zurückzuziehen, er hätte nicht geahnt, woher das Geld wirklich kam, hätte ihm nicht geholfen. Denn auch die vorgeschobene Quelle war eine illegale.

Hinzu kam aber noch, dass Chabot und Delfosse einen Einbruch verübten. Die Tatsache, dass er nicht erfolgreich war, machte ihn nicht weniger justiziabel. Auch wenn er der kleinere Schurke in der Geschichte war, Konsequenzen seitens des Gesetzes wären angemessen und verdient gewesen.

René Delfosse war älter und man sollte eine gewisse Reife erwarten. Während man bei seinem Freund Einsicht ob des begangenen Unrechts beobachten konnte, war das bei Delfosse nicht festzustellen. Stattdessen nahm seine Verbrecher-Karriere richtig an Fahrt aus: Mord, Raub, Bedrohung von Zivilisten mit einer Waffe, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Da fiel die ständige Lügerei bei der Polizei nicht ins Gewicht, das ist meines Wissens nicht verboten.

Sainte-Rosalie

Die mit dem Geld, die kommen davon. Das ist wohl so, da sie sich die besseren Anwälte leisten können – die, die in der Lage sind, sie herauszupauken. Funktionieren tut das erstaunlich gut. Ohne Geld ist die Situation, unabhängig davon, ob man man unschuldig ist oder nicht, nicht prickelnd. Definitiv haben arme Menschen einen schwierigeren Stand – auch in unserem Justizsystem.

Der Status, den man in der Gesellschaft hat, bestimmt den Umgang, den die Strafverfolgungsbehörden mit einem pflegen. Heute mag das nicht mehr ganz so ausgeprägt sein wie zu Simenons Zeiten. Aber weggewischt?

Delfosse hätte »Glück gehabt« – die Todesstrafe drohte ihm nicht. Belgien hatte seine letzte zivile Hinrichtung im Jahr 1863 durchgeführt, bei der ein Bauer wegen Mordes sein Leben lassen musste. Simenon hatte dies in der Erzählung »Die Todesstrafe« thematisiert, bei der sich ein Verbrecher nach Belgien flüchtete, um davor sicher zu sein, seinen Kopf zu verlieren. Normalerweise wäre Delfosse für lange Zeit ins Gefängnis gekommen.

Seine Familie argumentierte mit der Gesundheit und so wurde Delfosse Junior in eine Nervenheilanstalt in Lüttich eingewiesen. Dabei handelte es sich um das Sanatorium »Sainte-Rosalie« – was sich besser anhört als Nervenheil- oder Irrenanstalt.

Das Sanatorium befand sich ein wenig abseits der Innenstadt, aber viele Patienten werden auch Ruhe benötigt haben. Wäre die Geschichte hundert Jahre eher geschehen, wäre das für die Familie Delfosse kein gangbarer Weg gewesen. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts kam die Gesellschaft zu der Einsicht, dass psychisch Kranke nicht wie Gefangene zu behandeln sind oder gar wie Müll. Gang und gäbe war es, sie nur mit dem Nötigsten zu versorgen und anzuketten. Da hatte es der junge Delfosse besser erwischt, wie auch ein Blick auf ein typisches Krankenzimmer zeigt:

Tritt man einen Schritt zurück und stellt sich das oben gezeigte Ambiente stilistisch an die heutige Zeit vor, muss man zugeben, dass der Kassenpatient in einem solchen Zimmer wohl nicht untergebracht werden wird. Das alte Gebäude scheint in Teilen noch zu stehen, neuere Gebäude stehen teilweise vor den historischen Resten – der Name des Sanatoriums ist noch zu sehen, das Gesamt-Unternehmen läuft unter dem Namen Hôpital Citadelle. Früher war die Adresse Rue des Walions (Nummer 74) – begibt man sich dorthin, lässt sich ein Blick auf den historischen Teil erhaschen.

Letztlich ist das mit dem »Glück gehabt« relativ zu sehen. Denn nicht lange nach dem Ende der Affäre bekam Maigret Post zugesandt, in dem sich eine Traueranzeige befand. Die Familie Delfosse gab in dieser bekannt, dass ihr Sohn René verschieden war.

Glück in der Ferne

Die Familie Chabot zog ebenfalls Konsequenzen. Offenbar war es so, dass die Justiz kein Interesse hatte, die Verfehlungen von Jean Chabot zu verfolgen. Der Einbruch in der Nachtbar hatte keinen Schaden angerichtet und betraf zudem auch noch Verbrecher. Da wollte man kein Aufheben drum machen. Und die Unterschlagung im Rechtsanwaltsbüro wog wohl nicht so schwer.

In dem Stapel an Post für Maigret gab es auch einen Brief von den Chabots. In diesem teilte der Vater mit, dass man den Sohn in die Kolonien beschickt hätte. Bemerkenswert ist die Auslassung, die sich Simenon beim Schreiben erlaubt hat:

»[...] Ich hoffe, das raue Leben in den Kolonien ...«

Unklar ist, ob Maigret an der Stelle aufgehört hat zu lesen und deshalb die Auslassungspunkte folgten. Oder ob der Vater nicht wusste, was er sich erhoffen sollte. Andere Werke von Simenon als Maßstab genommen, können die Leser:innen nur hoffen, dass Jean Chabot den Aufenthalt in Belgisch-Kongo gut überstanden hat und ihm nicht das Schicksal anderer Simenon-Protagonisten in den Kolonien widerfuhr. Denn dort ging es für ihn hin.

Wie so oft, wenn Schiffe thematisiert wurden, war Simenon äußert akkurat – den Dampfer, mit dem der junge Mann verschickt wurde, existierte wirklich. Einen Satz zuvor hatte Émile Chabot dem Kommissar mitgeteilt, dass sein Sohn

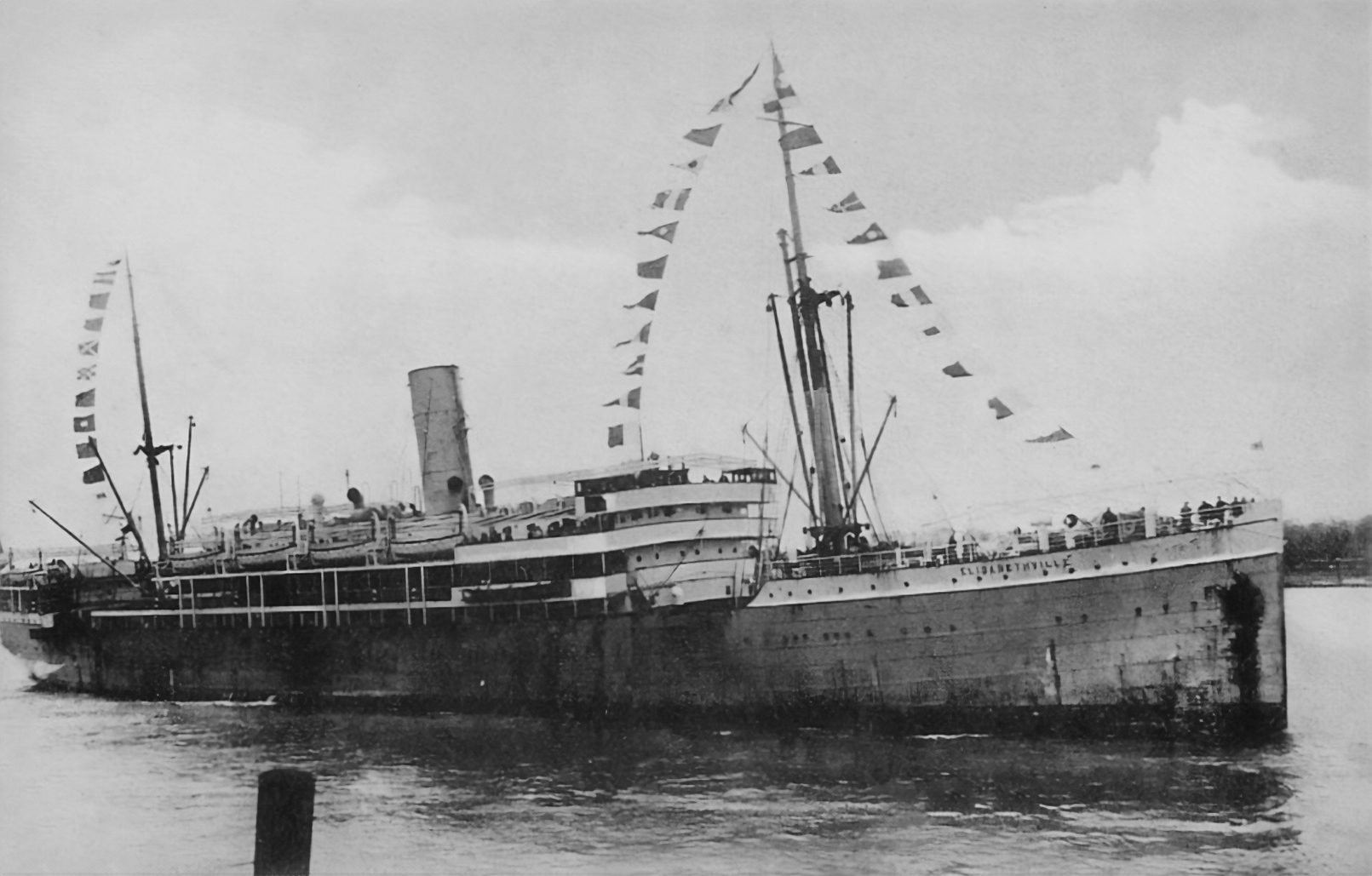

»[...] Antwerpen diese Woche an Bord der ›Élisabethville‹ verlassen [...]«

habe.

Leopold II. hatte ein Interesse daran, die Güter aus seiner Kolonie so schnell wie möglich in der Heimat zu haben; genauso wie er seine Leute im Kongo haben wollte. Also ließ er eine Reederei gründen, die den Zweck hatte Belgien mit Belgisch-Kongo zu verbinden. So wurde 1895 die Compagnie belge maritime du Congo gegründet.

Die Reederei setzte auf immer größere Schiffe, da offenbar die Tonnage stetig stiegen. Bis zum Jahr 1911 waren die Dampfer keine vier Jahre im Dienst, bevor sie durch andere Modelle ausgetauscht wurden. War man bei dem Material sehr flexibel, galt das für die Namen nicht. Die erste »Élisabethville « wurde 1911 in Betrieb genommen. Der Erste Weltkrieg verhinderte, dass sie schnell getauscht wurde. 1917 wurde sie in der Nähe von Belle-Île-en-Mer durch einen Torpedo der Deutschen getroffen. Bei der Attacke kamen vierzehn Menschen ums Leben und das Schiff war verloren. Ersetzt werden konnte es in der Zeit nicht, so musste auf die Indienststellung der zweiten »Élisabethville« bis 1922 gewartet werden.

Zwischen 1917 und 1922 kann kein Schiff mit diesem Namen zwischen Antwerpen und dem Kongo unterwegs gewesen sein. Somit engt sich der Handlungsspielraum der Maigret-Geschichte nochmals ein.

Anhand eines Fahrplans aus den 1920er-Jahren kann gesagt werden, dass etwa alle vierzehn Tage ein Schiff in Richtung Kolonie startete. Die Fahrt dauerte mit der neuen »Élisabethville« sechzehn Tage. Dort hatte sie zwei Wochen Aufenthalt, bis es zurückging nach Belgien.

Dieses Schiff wurde im Zweiten Weltkrieg für den Truppentransport eingesetzt und dann im Jahre 1947 von der Reederei außer Betrieb genommen. Üblicherweise verkaufte das Unternehmen die Schiffe weiter. Der Nachfolger kam dann 1949 zum Einsatz.

Die Schifffahrtsgesellschaft firmierte übrigens 1930 nach dem Kauf einer anderen Reederei um und ließ das »du Congo« weg. Die Abkürzung war nun CMB und unter dem Namen ist sie auch heute noch aktiv.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.