Bildnachweis: Dokumentation -

Hauptsache: Weit weg!

Der Mann hatte seine Verdienste. Den Ersten Weltkrieg beendete er nach Verletzungen im Rang eines Majors. Dreißig Jahre war Pierre Bougrat alt, da eröffnete er in Marseille eine Praxis und zeigte, dass er mit »normalen« Patienten ebenso umgehen konnte. Allerdings hatte der Mediziner ein Makel: Er konnte nicht gut mit Geld umgehen. Er war verschuldet und beschädigte seinen guten Ruf.

Viele Freunde hatte der Arzt bald nicht mehr. Der von ihm geführte Lebensstil passte nicht zu dem, was die Gesellschaft von einem Arzt erwartete. So wunderte es niemanden, dass seine Frau die Scheidung eingereichte und aus seinem Leben verschwand. An seine Seite gesellte sich eine freigekaufte Prostituierte, die sich für ihn in der Folge als zu teuer erwies.

Sein Freund Jacques Rumèbe, nicht von seinem Stand – da schaute man damals noch ein wenig mehr drauf als heute –, war Buchhalter einer Fabrik. Damit oblag ihm auch die Auszahlung der Löhne an die Arbeiter. An einem der Zahltage wurde er von seiner Frau als vermisst gemeldet und die Polizei hatte schon bald Dr. Bougrat im Visier.

Der zuständige Kommissar kam nicht so recht voran. Obwohl der Mediziner kein unbeschriebenes Blatt war – gegen ihn wurde wegen Unterschlagung, Betrug und dem Ausstellen ungedeckter Schecks ermittelt – zögerte der Untersuchungsrichter, den Verdächtigen in die Mangel zu nehmen. Als endlich die Erlaubnis vorlag, das Haus zu durchsuchen, wurde es den Polizisten leicht gemacht. Hausangestellte wiesen die Ermittler auf einen merkwürdigen und unangenehmen Geruch hin. Als diese das olfaktorische Übel prüften, stießen sie die Leiche des Freundes und damit hatten sie einen berechtigten Grund für eine Festnahme.

Dr. Bougrat beharrte darauf, dass es zwar nicht nett von ihm gewesen war, den Freund zu zerlegen, aber dieser hätte sich selbst umgebracht. Das wäre ein sehr mieser Freund gewesen, der sich im Haus ein Freundes entleibt. Der Untersuchungsrichter war skeptisch, was die Geschichte des Doktors anging, und mochte dieser nicht folgen. Über vierhundert Tage hielt er den Mediziner in Untersuchungshaft. Dann traf er die Entscheidung, die Angelegenheit einem Schwurgericht zu übergeben..

Nehmen wir kurz an, wir wären Teil der Jury und sollen über den Arzt urteilen. Gemeinsam bekommen wir die irgendwie komische Suizid-Geschichte von Dr. Bougrat aufgetischt. In Anschluss berichtet ein Polizist, dass das Paar am Abend des Todes des Freundes (egal, ob es ein Selbstmord oder ein Unfall oder eine Krankheit war) mit Champagner feierte. Fiele es uns leicht, zu entscheiden, dass der Arzt unschuldig ist? Gut, es gab da dieses Gutachten, welches besagte, dass die Möglichkeit bestände, dass der Kassierer an einem anaphylaktischen Schock gestorben sein könnte.

Aber trotzdem: Feiern nach dem Tod des Freundes?

Am Ende des Prozesses stand ein Schuldspruch für Dr. Bougrat und das Urteil war damit automatisch die Todesstrafe. Der Doktor wurde nicht exekutiert, sondern bekam eine Umwandlung des Urteils zu Zwangsarbeit. Ein Happy-End war mit einem Zwangsarbeitsurteil in den meisten Fällen nicht verbunden. In Bougrats Fall sollte die Umwandlung der Strafe zu einem guten Ende führen. Das ist, das gebe ich gern zu, kein Simenon-Stil – aber diesmal durfte ich über den Verlauf der Story entscheiden. (Gut, genau genommen hatte ich überhaupt nichts zu entscheiden, sondern ich habe mir nur die passende Story herausgesucht.)

Die Verschickung

Auf die »glorreiche« Idee, Strafgefangene aus dem eigenen Land zu deportieren, waren die Franzosen nicht als erste gekommen. Ein Nachbar hatte es vorgemacht, schon geraume Zeit vor den Franzosen. Schon Anfang des 18. Jahrhunderts exportierte man von den britischen Inseln Gefangene in Richtung der amerikanischen Kolonien. Dort waren diese Sklaven auf Zeit.

Für die Briten war das eine billige Möglichkeit sich dessen zu entledigen, was sie als Abschaum ansahen. Die neuen »Gastgeber« sahen die Ankömmlinge mit gemischten Gefühlen kommen: Einerseits wurden Arbeiter gebraucht. Allerdings war nicht sicher, ob die Ankömmlinge ein Gewinn für die Gesellschaft waren. Für die Sträflinge war es eine Chance, für den sie zuerst den Transport überstehen mussten. Sie standen im Wettbewerb mit den Sklaven aus Afrika, die für die Kapitäne der Transportschiffe viel lukrativer waren. Die Afrikaner verkauften sich einfach besser und mit ihnen ließen sich bessere Preise erzielen als mit den Häftlingssklaven. Diese wurden zu dem Transport plus sieben Jahren Sklaven-Dasein verurteilt und waren meist physisch nicht so gut beieinander. Insofern kümmerte sich die Besatzung um das Wohlergehen und die Gesundheit der Häftlinge weniger als um die Gefangenen aus Afrika. Womit nicht gemeint ist, dass die Fahrt für diese eine Kreuzfahrt gewesen wäre.

Die Neuankömmlinge wurden frisch vom Schiff weg versteigert. Diejenigen, die bei den Hafenauktionen überblieben, wurden en gros verkauft, zusammengekettet und im Hinterland feil geboten.

Benjamin Franklin meinte, dass die Amerikaner als Gegenleistung Klappenschlangen ins Königreich exportieren sollten und begründete den Vorschlag damit, dass es eine Beleidigung wäre, dass die Engländer ihre Gefängnisse Richtung Amerika entleerten. Die Praxis, Strafgefangene nach Amerika zu verschiffen, begann im Jahr 1718 und endete mit dem Ausbruch des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1775.

Der abrupte Stopp des Gefangenen-Exports traf die Briten hart. Nun mussten sie sehen, wo sie mit ihren Gefangenen abblieben. Weit weg, war immer noch die Devise. Eigene Gefängniskapazitäten hatten sie nicht. Sie schauten sich um, was ihnen »gehörte« und möglichst abgelegen lag und verfielen auf Australien. Von 1788 wurden die Häftlinge dorthin transportiert. Der Weg dorthin war noch beschwerlicher und gefährlicher. Aber der englischen Gerichtsbarkeit war das egal: Die alternative Strafe für die Verurteilten war üblicherweise die Todesstrafe. Nicht nur für Mord und Totschlag war diese obligatorisch, sondern auch für geringere Vergehen wie Betrug und Diebstahl.

Die Franzosen fingen sieben Jahre nach der britischen Australien-Lösung an, Sträflinge zu verschiffen. Die ersten »Reisen« gingen nach Französisch-Guayana. Anfangs entledigte man sich auf diesem Wege politischer Gegner: Revolutionäre und Abgeordnete wie Jacques-Nicolas Billaud-Varenne oder Jean-Marie Collot d'Herbois wurden verschifft, aber auch Monarchisten und Priester. Journalisten, die nicht genehm schrieben, befanden sich ebenso unter den unfreiwilligen Reisenden.

Das Klima in der französischen Kolonie ist tropisch. Ganzjährig hat es dort zwischen zwanzig und dreißig Grad. Für einen gewöhnlichen Mitteleuropäer hört sich das paradiesisch an – aber die oberen Herrschaften hatten einige Ideen, die dafür sorgten, dass die Aufenthalte für die Deportierten keinesfalls mit einem Mallorca-Urlaub vergleichbar waren.

Während der ersten Welle wurden 330 Menschen nach Südamerika deportiert.

Von Typen

Zwangsarbeit gab es in Frankreich schon vor den Deportationen. In der Autobiografie von Vidocq wurde das Thema angesprochen, da der spätere Polizei-Innovator aus eigener Erfahrung von dieser Strafart berichten konnte. Umgangssprachlich wurde man auf eine »Galeere« geschickt, aber eine treffende Bezeichnung dafür ist der Begriff der »Hafenstrafe«. Diese konzentrierten sich in Städten wie Toulon, Rochefort und Brest.

Auf den ersten Blick war der Einsatz von Strafarbeitern eine billige Sache. Aber zum einen machte der Politik die Tatsache Sorge, dass es eine Konzentration von Menschen gab, die nicht nur Gutes im Schilde führten. Zum anderen gab es Befürchtungen, dass die bösen Gedanken der Gefangenen auf die »normalen« Arbeiter überspringen könnten. Es war die Rede davon, dass Verurteilten »verunreinigt« waren und von ihnen die Gefahr ausging, dass sie ihre Verderbtheit auf andere Teile der Gesellschaft übertragen könnten.

Die Unterbringung in den Kolonien würde sie auf den rechten Weg zurückführen. Außerdem hätte man den angenehmen wirtschaftlichen Nebeneffekt, dass günstige Arbeitskräfte in den Überseegebieten zur Verfügung standen, die die richtige Sprache sprachen. So beschloss Napoléon III., die Verschiffung in Ferne Ländern aufzunehmen und goss das Prozedere in ein Gesetz. Das wurde nicht »Zwangsarbeit« genannt oder »Deportation«, sondern schlicht »Transport«.

Frankreich besaß bekanntermaßen auch Kolonien in Afrika. Aber diese, so scheint es, lagen dem Gesetzgeber zu nah am Heimatland. Eine »kleine« Wanderung, so war wohl die Befürchtung, und schon hätte man Flüchtige wieder in Frankreich. So fiel die Entscheidung erneut für Französisch-Guayana entschieden. 1852 legten die ersten Gefängnissschiffe ab und die vorher in den Hafenstädten untergebrachten Sträflinge machten sich in Richtung Südamerika auf.

In Schilderungen dieser Zeit fällt immer wieder ein Begriff: »Massaker«. Die Verluste unter den Gefangenen waren erheblich. Die Ursachen hierfür lagen in den schlechten hygienischen Bedingungen und der miesen Verwaltung. Aber auch Misshandlungen standen auf der Tagesordnung. 1867 reagierte der Gesetzgeber darauf, in dem Neukaledonien als neues Deportationsziel erkor. Dieses liegt im Südpazifik, es herrscht dort ebenfalls tropisches Klima. Nach dreizehn Jahren hatten die Regierenden jedoch das Gefühl, dass die abschreckende Wirkung der Strafarbeit durch die Unterbringung in Neukaledonien verloren ging – als Strafe hatte der Ort offenbar einen zu guten Ruf unter den Kriminellen bekommen. Statt Gefangener wollte man lieber Kolonisten dorthin schicken. Somit erfolgten die Deportationen ab 1880 wieder nach Französisch-Guayana.

Wenn hier von Tätern die Rede ist und auf das Gendern verzichtet wird, dann ist das keine Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen. De facto war es so, dass die Zahl der deportierten Frauen vernachlässigbar ist (eine Zahl im unteren dreistelligen Bereich über all die Jahre).

In den 1880er-Jahren erreichte die Idee, dass Menschen als Verbrecher geboren werden könnten (und sie sich auch klassifizieren ließen), die Politik. Das Bürgertum hatte zu der Zeit ein größeres Sicherheitsbedürfnis entwickelt. Gefahren für ihren Wohlstand die gab es überall, aber die Bedrohung schien nicht aus dem eigenen Milieu zu kommen. Ihre Vertreter hatten das praktischerweise das Sagen in der Gesetzgebung und so machten es sich die Politiker leicht, das Problem für ihre Klientel zu lösen, indem sie die Übeltäter außer Landes schickten. (Eigentlich gehört Französisch-Guayana zum eigenen Land, aber es war ja weg. Es ist ist ein wenig so, als würde man Dünnsäure im Meer verklappen oder Atommüll in irgendwelchen Bergwerken unterbringen. Das Problem ist nicht weg, man sieht es nur nicht mehr.) Bis dato wurden nur Delinquenten mit der Verschickung bestraft, die besonders schwere Straftaten begangen hatten. Nun reichte es auch, dass man mehrfach von einem Gericht verurteilt worden war. Von nun an konnte die Strafe auch notorische Diebe treffen.

1885 ein Gesetz beschlossen, dass Mehrfach-Straftäter unwiderlegbar unverbesserlich wären und klassifizierte Verbrecher nach »Natur-Kriminellen« und »Unfall-Kriminellen«. Die Abschreckung wurde durch einen Passus namens »doppelte Strafe« erhöht. Hatte der Verurteilte seine Zwangsarbeitsstrafe absolviert, war es ihm nicht erlaubt, nach Frankreich zurückzukehren. Der Verurteilte hatte im Anschluss die gleiche Zeit in Französisch-Guayana zu bleiben, bevor er zurückkehren durfte. War der Straftäter mit einer Strafe von mehr als acht Jahren belegt worden, hatte er jedes Recht verwirkt nach Frankreich zurückzukehren und musste in Südamerika bleiben.

Eine verhängnisvolle Idee

In einer kleinen Notiz, die ich unlängst las, ging es um die Verurteilung eines Autofahrers zu einer Geldstrafe. Darum ging es: Eine Radfahrerin war gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt. Links und rechts der Straße standen sowohl das Fahrzeug eines Ersthelfers wie auch ein Polizeiwagen. Durch eine Lücke konnte der Verkehr noch fließen. Der Verurteilte machte, obwohl hinter ihm der Rettungswagen mit dem typischen Tatütata stand, offenbar keine Anstalten, sich fortzubewegen oder zur Seite zu fahren – möglich wäre es ihm gewesen.

Von der Polizei aufgefordert, den Weg für die Rettung freizumachen, bewegte er sich soweit, dass er die Lücke passierte, der Krankenwagen aber trotzdem nicht weiter kam. Sicher gab es Motive, die den Delinquenten zu seiner Tat motivierten – vielleicht wollte er zum Bäcker oder einen Brief einstecken, was auch immer –, aber sollte, egal was ich gerade vorhabe, der Krankenwagen hinter mir nicht Priorität haben? Solche Geschichten bekommen wir in der letzten Zeit häufiger zu hören. Ob das nun ein Rettungswagen ist, die Polizei oder eine Straßenbahn – die Leute, die sich darin befinden, haben normalerweise dringliche Aufgaben oder sind prinzipbedingt unflexibel – was bewegt mich, denen das Leben schwer zu machen?

Damit sind wir aber noch in den harmloseren Bereichen menschlichen Versagens: Was bringt jemanden dazu Leute anzurufen, um ihm vorzugaukeln, dass ein naher Verwandter in Not wäre? Warum wird mit viel Energie versucht, Gesetzeslücken zu finden, um Steuern zu hinterziehen? Wir sind uns doch einigermaßen einig, dass jeder gern eine gute Bildung für seine Kinder haben will und der öffentliche Verkehr (wie auch immer organisiert) reibungslos funktionieren sollte. Und letztlich gehört dazu auch die Frage, warum bringe ich für ein paar Kröten jemanden um? Ich versuche, das zu verstehen.

Auch wenn mehr Informationen vorliegen und es möglich ist, sich ein umfassenderes Bild über den Menschen zu machen, bleibt doch oft Ratlosigkeit. Da sind liebende Eltern gewesen und eine glückliche Kindheit, trotzdem missrät der Nachwuchs und bestiehlt fremde Leute. Ist man Anhänger der These, dass solche Abweichungen von der Norm auf Einflüsse und der Umwelt zurückzuführen sind, hat man es nicht immer leicht.

Vielleicht ist etwas an der Gegenthese dran: In diesem Fall wäre das Verhalten angeboren und ererbt. Cesare Lombroso war ein Anhänger dieser Theorie.

Den Leserinnen kann ich den Mann gleich unsympathisch machen: Der Professor war der Meinung, dass Frauen weniger kriminell sind. Sollten Sie jetzt wohlwollend genickt haben, würde ich empfehlen, seine Erklärung abzuwarten: Frauen wären mit einer geringeren Intelligenz gesegnet und von Natur aus inaktiver. Sollte ich eine solch steile These zu Hause ernsthaft zum Besten geben, müsste ich sehr schnell selbst für meine Mahlzeiten sorgen und für einiges mehr wohl auch. Lombroso dagegen hatte Glück: Entweder schrieb er diese Gedanken nur auf und äußerte sie nicht gegenüber seiner Ehefrau oder sie war mit der Erziehung der fünf Kinder derart beschäftigt, dass sie nicht mitbekam, wie unbeschäftigt und inaktiv ihr Mann sie hielt.

Lombroso sammelte Schädel und Skelette. Mit ihnen machte er wahrscheinlich das gleiche, wie mit den Schädeln von 35 guillotinierter Mörder – er vermaß sie. Seine These war, dass sich die angeborene Kriminalität in der Physiognomie nachweisen ließ. Anhand der verschiedenen Schädelformen ließe sich erkennen, in welche Kategorie ein Straftäter gehören würde. Der Wissenschaftler beließ es nicht bei den Schädeln, sondern kümmerte sich auch um andere Körper-Eigenschaften, beispielsweise die Armlänge und stellte passende Thesen dazu auf. Dazu fabriziert er Schautafeln.

Seine Gedanken schrieb er in einem vielbeachteten Buch nieder, dass unter dem Titel »L'Uomo delinquente« 1876 veröffentlicht wurde. Die Thesen von Lombroso fanden ihren Niederschlag beispielsweise in der französischen Gesetzgebung. Folgt man der These, dass kriminellen Eigenschaften angeboren und vererbbar war, erscheint es naheliegend, dass derart klassifizierte Delinquenten verbannt werden und diese mit der Verdopplung der Strafen vom Heimatland so lang als möglich oder auf Dauer ferngehalten werden.

Phrenologie – es fällt Ihnen sicher ganz leicht, zu erkennen, welchen Berufen die Abgebildeten nachgingen – oder? (Auflösung: links Unternehmer, rechts Direktor – von was auch immer ...)

Bildnachweis: Public Domain

Bei der Untersuchung von Kriminellen kommt man zwangsläufig zu irgendwelchen Ergebnissen und diese lassen sich klassifizieren. Würde man anhand der Eigenschaften, die so gewonnen wurden, anfangen, die Gesellschaft prophylaktisch zu sieben, bliebe wohl niemand als »normal« übrig. Ein Fehler in seinem Vorgehen war gewesen, dass er nur Kriminelle untersuchte und sich keine Gedanken machte, wie der »kleine Mensch« da draußen aussah. Wissenschaftler, die seine Thesen prüften, wie beispielsweise der französischer Anthropologe Paul Topinard, stellten darüber hinaus fest, dass Lombroso bei seinen Messungen nicht sehr genau gearbeitet hatte. Letztlich folgte der Wissenschaftler einer Mode namens Phrenologie, die schon im Abklingen war. Anhand der Schädelform sollte man auf Fähigkeiten und Charakter schließen können – manche gingen soweit, dass sie die Erkenntnisse dieser Lehre heranzogen, um den passenden Beruf für den Nachwuchs zu bestimmen.

Die Thesen wurden in den darauffolgenden Jahren widerlegt und der soziologische Aspekt rückte in den Vordergrund. Nur, weil ich nicht weiß und erkennen kann, warum sich ein Mensch verhält wie er sich verhält, heißt es nicht, dass es keine Einflüsse in seiner Umgebung gab. Letztlich wird der Mensch sein Leben lang geprägt und hat jederzeit die Möglichkeit, sich in eine gute oder schlechte Richtung zu entwicklen. Da gehört mal eine Lanze für die Eltern gebrochen – die sind wirklich nicht an allem Schuld.

Die Nationalsozialisten hatten sich übrigens mehr als fünfzig Jahre später sehr für die Thesen der Verbrecher-Genen erwärmen können. Sie stellten die wissenschaftliche Grundlage für Programme dar, bei denen »Minderwertiges« durch Zwangssterilisation und Euthanasie ausgemerzt werden sollte.

Abgelegt

1848 putschte sich Napoléon III. an die Macht. Dem folgten Unruhen und der neue Herrscher sah ein, dass er nicht alle Gegner exekutieren konnte. Also verfrachtete er sie – von etwa 3.000 Personen ist die Rede – von 1852 an in Richtung Französisch-Guayana. Die Klientel änderte sich mit der Zeit – waren es anfangs politische Gefangene, landeten später viele gewöhnliche Kriminelle in der Übersee-Kolonie.

An dieser Stelle soll nicht weiter darauf eingegangen werden, wie die Abfahrt verlief von Frankreich verlief. Nachdem dieses System einigermaßen in Gang gekommen ist, erfolgte der Abtransport üblicherweise von Saint-Martin-de-Ré. Ein bis zweimal im Jahr erfolgten Abtransporte. Bei diesen wurden bis zu 700 Gefangene verschifft.

Über dieses Drama hat Simenon eine Reportage verfasst und an anderer Stelle habe ich mich mit dem Thema schon einmal auseinandergesetzt.

Angekommen

Entweder man kam in Cayenne an oder man wurde nach Saint-Laurent-sur-Maroni gebracht. Die Beschreibungen sind an der Stelle unterschiedlich. Die Ankömmlinge wurde separiert: Die »normalen« Häftlinge wurden auf »normalen« Lager verteilt, die über das Land verteilt waren. Diejenigen jedoch, die durch Ausbrüche auf sich aufmerksam gemacht hatten, und die, welche einen Ruf als Wiederholungstäter hatten, wurden auf die Inseln vor Cayenne geschafft – zu denen auch die Teufelsinsel gehörte. Zu denen, die ebenfalls auf die Insel mussten, gehörten auch jene, mit denen der Staat eine besondere Rechnung offen hatte – beispielsweise tatsächliche und vermeintliche Spione. Von dort galt eine Flucht als sehr schwierig bis unmöglich. Deshalb versuchte viele, die von ihrem baldigen Aufenthalt auf den Inseln erfuhren, noch einen Aufenthalt im Krankenhaus von Saint-Laurent-sur-Maroni zu ergattern, um in Ruhe einen sicheren Ausbruch zu organisieren.

Das Lager in Cayenne bestand aus drei Baracken, die man – wie um Heim- oder Fernweh zu erzeugen – »Afrika«, »Asien« und »Europa« genannt hatte.

Glückspilze waren die, die in einem der beiden Haupt-Lager bleiben konnten. Die Arbeit in dem Lager hatte den Ruf einfacher zu sein, es gab bessere Nahrung als in den anderen Unterkünften und mehr Spielraum beim Kommen und Gehen. Die Zellen dienten nur dem Schlafen. Um 1880 rum wurde eine Gemeinde gegründet, die den Namen des Lagers trug. Eine typische Gefängnisstadt, denn die Einwohner setzte sich aus Betreuern von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen zusammen.

Von denen, die anfangs nach Französisch-Guayana deportiert wurden, starben im ersten Jahr 40%. In absoluten Zahlen: Zwischen 1854 und 1867 wurden 17.000 Männer in diese Straflager geschickt – überlebt hatten nur 7.000. Es ist kein Wunder, dass diese Art Strafe »trockene Guillotine« genannt wurde.

Albert Londres dazu:

Ich muss Ihnen sagen, dass wir uns in Frankreich irren. Wenn jemand – manchmal aus unserem Bekanntenkreis – zur Zwangsarbeit geschickt wird, denken wir: Er geht nach Cayenne. Das Zuchthaus ist aber nicht mehr in Cayenne, sondern zuerst in Saint-Laurent-du-Maroni und dann auf den Îles du Salut. Ich bitte übrigens darum, dass diese Inseln umbenannt werden. Dort ist nicht die Erlösung, sondern die Strafe.

[...]

Das Zuchthaus ist keine wohldefinierte, geregelte, unveränderliche Bestrafungsmaschine. Es ist eine Fabrik des Unglücks, die ohne Plan oder Matrize arbeitet. Man würde dort vergeblich nach der Schablone suchen, die dazu dient, den Sträfling zu formen. Sie zermalmt sie einfach und die Stücke gehen, wohin sie wollen.

Was brachte die Leute um? Bei Vergehen gab es heftige Bestrafungen, die Leute wurden misshandelt, Malaria und andere Krankheiten spielten dem Tod in die Karten. Es gab immer wieder Schlägereien, die lebensverkürzend wirkten. Obwohl versucht wurde, es zu verhindern, dezimierten auch Geschlechtskrankheiten die Anzahl der Sträflinge.

Die Zwangsarbeit bestand entweder in Arbeiten an der Infrastruktur. So wurden Sümpfe trockengelegt, Straßen gebaut und es mussten die Hafen-Anlagen gewartet werden.

Ob es angenehmer war, in Diensten von Privaten zu arbeiteten? Wer im Dienstleistungssektor angestellt war, für den traf das wahrscheinlich zu. Londres, auf den ich später noch zu sprechen komme, schrieb dazu in seiner Reportage:

Das ist auch der Grund, warum Painpain, ein berühmter Goldgräber aus Haut-Maroni, bekräftigt und bis zu seinem Tod bekräftigen wird, dass die Strafkolonie keine Gefängnisverwaltung, sondern eine Hotelfachschule ist!

Aber es bestand auch die Möglichkeit, dass man auf dem Feld zu arbeiten hatte und das war bei den klimatischen Gegebenheiten kein Spaß.

Es gab eine staatliche Anzahl von weiteren Camps, in denen Gefangene untergebracht wurden. Wer beispielsweise zum Holzfällen in die Wälder von Französisch-Guayana abkommandiert worden war, hatte richtig hart zu arbeiten. Anderswo gab es weniger zu arbeiten, dafür war die Unterbringung dürftig.

Wo der Teufel wohnt ...

Vor Cayenne liegen drei Inseln – sie werden Îles du Salut genannt. Das lässt sich ins Deutsche als »Inseln der Erlösung« oder auch als »Heilsinseln« übersetzen. Aber das ist egal, denn keine der Übersetzung passte damals zur Bestimmung, es war der blanke Hohn. Eine der drei Inseln wird die Teufelsinsel (frz.: Île du Diable) genannt. Das kam der Wahrheit schon sehr viel näher. Den französischen Kolonisten war der Name nicht eingefallen, schon die dort ansässigen Indianer hielten nicht viel von dem urwirtlichen Flecken Erde im Meer.

Gefangene auf Inseln unterzubringen hat für Gefängnisverwaltungen Vorteile und Nachteile: Auf der Minus-Seite steht, dass die Administration und Versorgung immer ein wenig aufwändiger und schwieriger ist. Auf der Plus-Seite steht, dass die Fluchtpläne der Insassen komplizierter und gefährlicher werden. Um die Teufelsinsel herum gab es nur tiefes Wasser und dieses war durch potentiell hungrige Haie bevölkert.

Heute ist die Insel mit Palmen bedeckt. Zu der Zeit, als man sie als idealen Gefängnisstandort entdeckte, war oder wurde es nackter, unwirtlicher Fels. (Einem Bericht nach waren die Sträflinge dafür verantwortlich, weil sie das Holz für Fluchtboote fällten. Allerdings hören sich auch andere Angaben in dem Essay geschönt an, sodass ich ihm nicht viel Bedeutung beimessen würde.) Von den Gefangenen, die 1852 dort untergebracht wurden, starb ein Viertel. Nach 1866 geriet die Insel ein wenig in Vergessenheit, aber als man 1895 Alfred Dreyfus nach Französisch-Guayana deportierte, wurde er auf der Insel untergebracht.

Er schrieb, dass die Hitze um zehn Uhr morgens so groß war, dass man nicht mehr hinausgehen mochte. Ihm machte der Wechsel von Feuchtigkeit und Wärme zu schaffen. Erst schüttete es aus Kübeln, dann wurde es heiß wie in der Hölle. In diesem Klima fühlten sich Mücken sauwohl und terrorisierten die Bewohner. Aber Dreyfus hatte weitere natürliche Feinde. Ameisen, so klein sie sind, können sehr lästige Gesellen sein. Sie wollten unbedingt an das, was ihm auf dem Tisch gehörte und was er ungern mit den kleinen Insekten teilen wollte. Der deportierte Offizier konnte beobachten, wie erfinderisch die Mini-Biester waren. Der Mann hatte die Füße seinen Tisches in Dosen mit Wasser gestellt. Aber wie Pioniere eines Heeres bauten sie eine Brücke über die Wasseroberfläche. Abhilfe schuf hier der Austausch von Wasser durch Öl.

Während die Ameisen lästig waren und das Leben unangenehm machten, sorgten Krabbenspinnen, Parasiten und Krankheiten dafür, dass das Leben auf der Insel lebensgefährlich war. Hinzu kam noch die Monotonie, denn gegen die Felsen der Insel, peitschte Tag und Nacht das Wasser des Ozeans. Das ergab eine monotone Geräuschkulisse, die überhaupt ihren Reiz nach sehr kurzer Zeit verlor.

Die geschilderten Verhältnisse auf dieser Insel geben einen Eindruck, warum man diese Art der Strafe auch die »trockene Guillotine« nannte. Letztlich war es auch für das Personal auf diesem Eiland kein Zuckerschlecken.

Zu der Inselgruppe gehören zwei weitere Inseln, die ebenfalls von der Gefängnisverwaltung genutzt wurden. Auf der Île Royale befand sich das Krankenhaus und auf der Île Saint-Joseph gab es Extra-Behandlung für die Häftlinge, anfangs beispielsweise für Dreyfus und natürlich auch für diejenigen, die geflohen waren und wieder eingefangen wurden.

Nur fort ...

Die Geschichte der Straflager wurde sowohl literarisch und filmisch verarbeitet. Die bekannteste Adaption dürfte dabei wohl »Papillon« von Henri Charrière sein, der seine Flucht von der Teufelsinsel schildert. Die Schilderungen sind sehr eindrucksvoll und das, was Charrière schildert, ist auch wirklich passiert – nur nicht unbedingt ihm.

Ein Teil seiner Erinnerungen übernahm er von Charles Brunier, der übrigens das mehr als gesegnete Alter von 105 Jahren erreichte. Der floh von der Insel 1925, 1226 und 1928. Auch 1936, da wurde in Frankreich schon intensiv über die Abschaffung der Zwangsarbeit diskutiert, floh er neue. Er machte sich nach Mexiko auf. Auf den Aufruf von Charles de Gaulle, Frankreich militärisch zu unterstützten, hörte er und schloss sich den Freien Französischen Streitkräften an. Der General belohnte ihn und anschießend wurde er in die Zwangsarbeit zurückgeschickt. Aber nicht mehr für lang. 1948 kam er frei.

Clément Duval war ein anderer Sträfling, der dort seine Strafe absaß. Der Anarchist war erst vierzehn Jahre auf der Teufelsinsel inhaftiert, seine Fluchten gelangen ihm nicht. Dann wurde er 1901 auf's Festland verlegt – und, schwups, war er weg. Er floh bis nach New York, wie er hochbetagt 1935 starb.

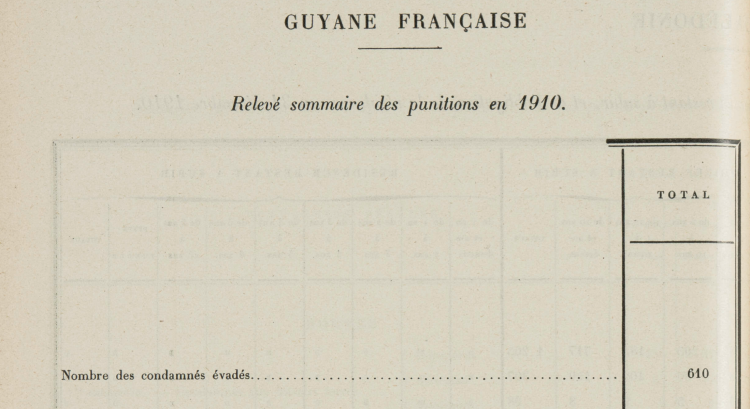

Flucht war, wie die beiden Beispiele zeigen, ein großes Thema bei den Häftlingen. Zur allgemeinen Beruhigung lässt sich feststellen, dass die Bürokratie funktionierte. Alljährlich gab es einen ausführlichen Bericht über das Zwangsarbeitswesen. Für 1910 ist in diesem vermerkt, dass es 610 Ausbrüche gab. Für die Häftlinge sehr erfreulich war die Erfolgsquote von 20%.

Natürlich sauer

Kommen wir zum kurzen, fiktiven Teil der Zwangsarbeit-Problematik.

Der dicke Boussut wusste, dass ein alter Kamerad von ihm aus einem Lager für Zwangsarbeit entwichen war. Details kannte er nicht, nur das, was in den Zeitungen zu lesen war:

Zwölf der gefährlichsten Sträflinge sind aus Guayana entflohen und haben versucht, mit einem Boot nach Venezuela zu gelangen. Sieben sind von Haifischen verschlungen worden. [...] Unter denen, die es geschafft haben, die Insel Margarita völlig entkräftet, halb verhungert und nach acht Tagen

ohne Wasser zu erreichen, wird Jules Mauvoisin genannt, der Mörder des Geldboten der Drahtzieherei von Saint-Quentin.

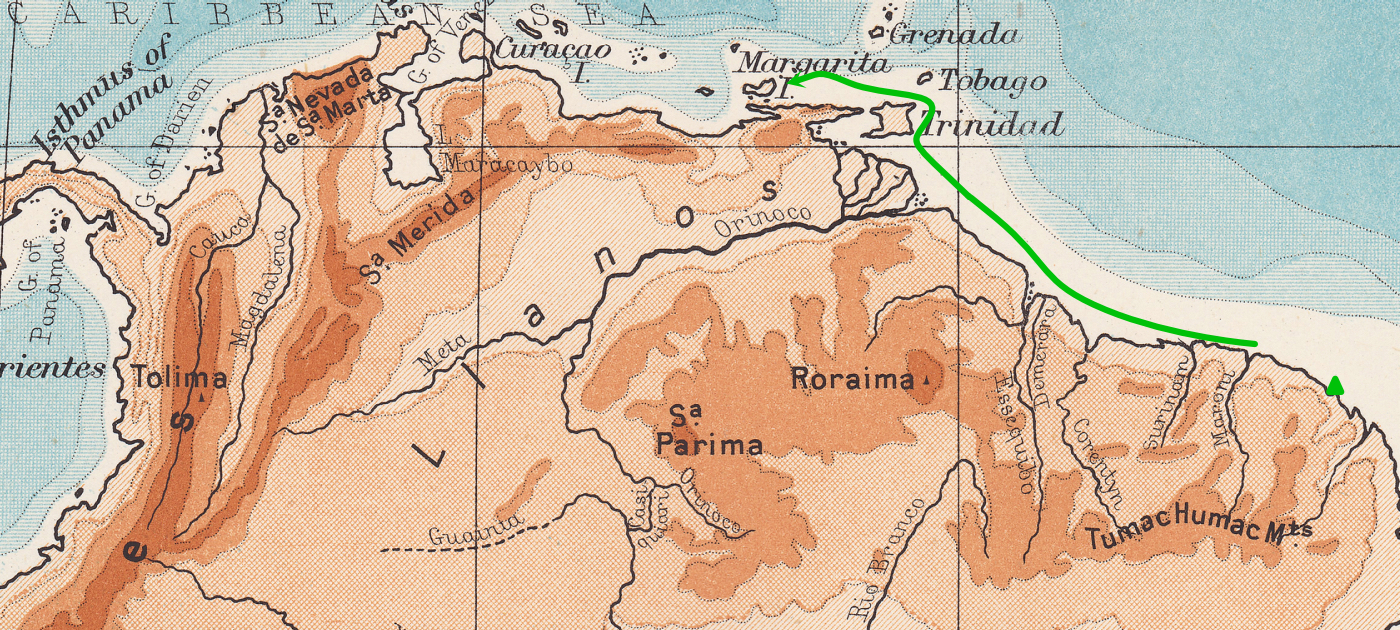

Das war in der Tat eine sehr gefährliche Reise. Die Haie waren bekanntlich ein Problem und die Tierchen, obwohl nicht explizit von der französischen Regierung engagiert, dürften so manche Flucht beendet haben. Bedenklich an dieser Erzählung erscheint die Fluchtroute.

Da war er mit seinen Flucht-Kollegen an einer Menge Land und drei verschiedenen Staaten entlanggesegelt – Suriname, Guyana und eigentlich auch an einem großen Teil von Venezuela. Zudem noch an den Inseln Tobago und Trinidad. Scheint ein gewisser Umweg gewesen zu sein. Wer weiß, was das für ein Gefährt war, mit dem die Herrschaften unterwegs gewesen waren. Vermutlich hatte es keine Steuerung und so ergab der Zufall, wo man letztlich landete. Die Laune von Jules Mauvoisin dürfte das nicht verbessert haben.

Denn der alte Kamerad von Boussut dürfte sowieso schon ziemlich angefressen gewesen sein. Er hatte einen Menschen umgebracht, um an eine staatliche Summe Geld zu kommen. Aber was war das Ergebnis? Jemand anders krallte sich die Moneten, spannte ihm die Frau aus, verriet ihn bei der Polizei und machte sich ein schönes Leben … und er? Er hatte elende Jahre in Französisch-Guayana zu fristen!

»Weißt du, wenn man von da unten zurückkehrt, ist es etwa so, als käme man aus der Hölle. Man sieht die Dinge anders. Du kannst nicht wissen...«

Das Gespräch, dem die Leser:innen in dieser Story folgen, erscheint surreal, wenn einem die Umstände des Zwangsarbeiterwesens unbekannt sind. Hat man ein wenig Kenntnis darüber, ist es unvorstellbar, dass Jules Mauvoisin so handzahm und friedlich war, wie es Boussut vorkam.

Das Ende

Anfang des 20. Jahrhunderts begann der Widerstand gegen diese Art der Bestrafung zu wachsen. Anfangs waren es Berichte von Verurteilten, die die Gesellschaft aufrüttelten. Hilfreich waren auch die Reportagen von Albert Londres, einem französischen Journalisten, der sich sozialkritischen Themen widmete und diverse Skandale aufdeckte. 1923 reiste er in die Straflager. Den Text kann man auf Französisch im Netz nachlesen – leicht bekömmliche Kost ist die Reportage nicht. Aber ihr gehört der Verdienst zugesprochen, dazu beigetragen zu haben, dass sich etwas an dem System änderte und es letztlich abgeschafft wurde.

Londres machte klar, dass man es nicht mit guten Männern zu tun hatte. Er reiste von Trinidad und Tobago in Richtung Cayenne. An Bord mit dabei entflohene Häftlinge:

»Diese Schwarzen bekommen drei Dollar für jeden Sträfling, den sie zurückbringen. Die Freiheit von elf Männern für dreiunddreißig Dollar zu verkaufen, das sieht man nur in diesem lausigen Land.«

Ich hörte die Stimme des zweiten Sträflings, die sagte: »Ich, ich habe für weniger getötet.«

In dem Bericht schildert er, wie die Menschen dort leben. Unwillkürlich denkt man an einen schlecht geführten Zoo. Von Menschlichkeit ist dort nicht mehr viel zu spüren. Auch nicht von Kontrolle.

Es regieren die Verbote, wie in jedem Gefängnis und Straflager. Geld dürfen sie nicht besitzen, Waffen natürlich auch nicht. Trotzdem haben sie beides und Letzteres haben sie nicht nur prophylaktisch – die Waffen wurden auch eingesetzt. So bekam Londres mit, wie an einem Morgen ein Mann mit aufgeschlitztem Bauch aufgefunden wurde – in seiner Unterkunft. Diese Unterkunft wäre in Käfig, in dem viele Männer untergebracht sind. Eher hätten sich alle massakriert, als dass sie dem Gefängnispersonal irgendetwas über dieses Verbrechen erzählt hätten.

Eines der vier Ziele des Gesetzgebers, als er [der Gesetzgeber] Guyana erfand, war die moralische Erhebung der Verurteilten. Bedecken Sie Ihr Gesicht, Gesetzgeber! Das Gefängnis ist Sodom und Gomorra – unter den Menschen.

Der Bericht zeigte Wirkung. Londres hatte das Glück die Erleichterungen noch mitzubekommen. Im Jahr 1931 gab es die ersten Erleichterungen und auch die automatische Verdopplung der Strafe wurde abgeschafft.

Ihm war es nicht vergönnt, die Abschaffung und Auflösung der Lager zu erleben. Albert Londres starb 1932 bei einem Schiffsunglück, die Regierung beschloss die Auflösung erst im Jahr 1938. Es brauchte noch einige Zeit bis es zur endgültigen Auflösung kam – der Zweite Weltkrieg kam dazwischen –, aber die endgültige Auflösung einschließlich des Rücktransportes derjenigen, die wieder in die Heimat zurück wollten, dauerte bis 1953.

Und der Arzt?

Er soll nicht vergessen werden! Dr. Pierre Bougrat kam nach Saint-Laurent-sur-Maroni und wurde dort im Gefängnis-Krankenhaus angestellt. Das hätte ein ruhiges Gefangenenleben werden können, aber Bougrat entschied sich anders.

Keine sieben Monate nach seiner Ankunft floh er mit mit sieben anderen Sträflingen nach Venezuela. Er baute sich eine neue Existenz auf der Insel Margarita auf. Dort eröffnete der Doktor eine Privatklinik. Auf das große Geld war er offenbar nicht aus, denn er behandelte die Menschen oft kostenlos.

Der Doktor wurde von Präsident Vincent Auriol 1948 offiziell begnadigt, aber es zog ihn nicht zurück nach Frankreich – schließlich wurde er nicht rehabilitiert. Er sah den dunklen Fleck auf der weißen Weste. 1962 starb er auf Margarita im Alter von zweiundsiebzig Jahren und er wird nicht vergessen werden.

Wer hätte gedacht, dass für diesen Mann einmal ein Denkmal errichtet wird und das sowohl ein Platz wie auch eine Schule seinen Namen tragen werden. Wirklich wahr!

Quellen:

- Eindrucksvoll, aber nicht in deutscher Übersetzung vorliegend: Albert Londres – »Au bagne« (Reportage von 1923)

- ein Überblick über das Kolonialwesen, aus dem auch in der Wikipedia ausführlich zitiert wird: »Das Jahrhundert der kolonialen Zwangsarbeit (1852 - 1953)« von Michel Pierre

- wer einen Eindruck vom bürokratischen Irrsinn der Zwangsarbeit bekommen möchte, dem sei dieser Rapport der französischen Behörden empfohlen, der auf Crimino Corpus zu finden ist und die unbedingt empfehlen möchte. Voraussetzung auch hier gute französische Sprachkenntnisse und das Wissen um die Handhabung eines Online-Übersetzers.

- Ich will nicht verhehlen, dass ich wie immer auch in der von mir geschätzten Wikipedia recherchiert habe.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.