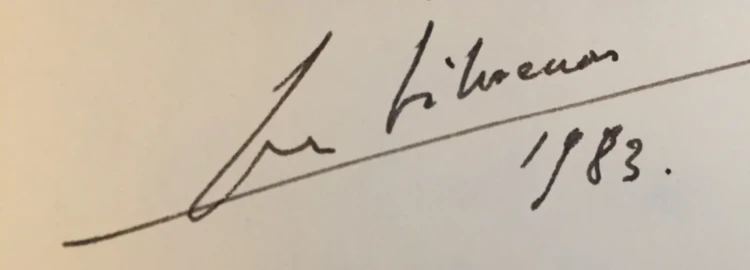

Bildnachweis: Simenons Unterschrift – maigret.de

Seite 473

Wenn man schon mal die ein oder andere Biografie über Simenon gelesen hat, wird einem in diesem Kapitel – dem 43. – einiges bekannt vorkommen. Tatsächlich gibt es Zeitungsartikel über die Wiederkehr des bekannten Sohnes der Stadt. Simenons Ankunft und seine Auftritte in Lüttich waren schließlich ein Ereignis. Zumal er bei der Gelegenheit auch alte Journalisten-Kollegen traf.

Insgesamt ist es ein Kapitel, das ans Herz geht. Simenon beschreibt, wie er seine Mutter wiedersah und damit natürlich auch sein Elternhaus. Er berichtet, wie es sich anfühlte, nun in dem Haus zu sein – allerdings waren dort nicht nur die Erinnerungsstücke, die er kannte, sondern es waren viele, die ihm fremd waren. Die beiden waren unterschiedliche Wege gegangen und die Dinge, die an den zweiten Ehemann seiner Mutter erinnerten – Père André – waren halt nicht seine. Vieles, stellte Simenon fest, gab es nun doppelt in diesem Haushalt.

Er war hatte Denyse zurückgelassen und war allein zu seiner Mutter gegangen. Diese war eine »glühende Katholikin« und bevor er seine neue Frau vorstellte, wollte er ein wenig vortasten. Denn seine Ehe war nicht »richtig«. Schließlich hatte er sich von Tigy scheiden lassen.

Damit galt Simenon als exkommuniziert. Für die nicht so im katholischen Kirchenrecht bewanderten unter den Leser:innen: Nach dem Gesetzbuch des Vatikans ist damit der Verlust der Kirchengemeinschaft verbunden, womit die Betroffenen Sakramente oder Sakramentalien nicht mehr empfangen dürfen – spenden natürlich auch nicht. Zumindest bei den Katholiken ist es so, dass man mit einer Exkommunikation nicht aus der Kirche ausgestoßen wird und – das ist hierzulande interessant – weiterhin Kirchensteuern zu zahlen hat.

Was die Kirche darüber dachte, war ihm wahrscheinlich völlig egal. Was seine Mutter empfand jedoch nicht. Diese wunderte sich bei der Begegnung darüber, dass Denyse nicht dabei war. Um eine Ausrede war der Junge nicht verlegen, aber dieses Vortasten war wohl nicht notwendig gewesen. Henriette Simenon hatte sich gewünscht, dass die beiden bei ihm übernachten würden. Simenon erwähnt es nicht explizit, aber ich gehe davon aus, dass die Mutter dabei nicht getrennte Schlafzimmer des Paares im Sinn hatte.

Die Dinge ändern sich nicht, deshalb ist es fast rührend zu hören, dass Simenon wie als Kind auch, nicht die Klingel benutzte, um sich zu Hause anzukündigen, sondern mit dem Briefkasten klapperte. Das mit der Rührung gab sich nicht so schnell, obwohl sich aus den Schilderungen nicht ergibt, dass die beiden besonders viel miteinander gesprochen und in Erinnerungen geschwelgt hätten. Der Kontakt zwischen den beiden war durch den Krieg und durch die Auswanderung nach Amerika sehr locker geworden. Einmal im Monat hätte er einen Brief mit Neuigkeiten nach Lüttich geschickt, bekennt Simenon. In Zeiten wie diesen – Kurznachrichten, Mails, selbstverständlich auch Ferngesprächen ins Ausland – erweckt das einen sehr dürftigen Eindruck. Damals war es aber normal.

Käme er wieder zurück nach Lüttich, meinte Henriette, könnte er ein gutes Leben führen. Simenon stimmte zu, aber beim Lesen der Zeilen hat man nicht den Eindruck, dass er dies als ernsthafte Option in Erwägung zog.

Simenon erwähnte noch, dass seine Mutter – wie alle Hausfrauen in Outremeuse – eine Baumwollschürze trug. Nun: Das hat sich mittlerweile gelegt. Ist so ähnlich wie mit Kitteln, auch das ist nicht mehr das große Thema in der Hausmode von Frauen.

Stressige Tage

Bei seiner Mutter wollte Simenon nicht wohnen. Er hatte einen alten Freund gebeten, ihm ein Zimmer im Hôtel de Suède zu besorgen. Zimmer ist ein wenig untertrieben, Simenon sprach von einer Suite. Also eine Suite.

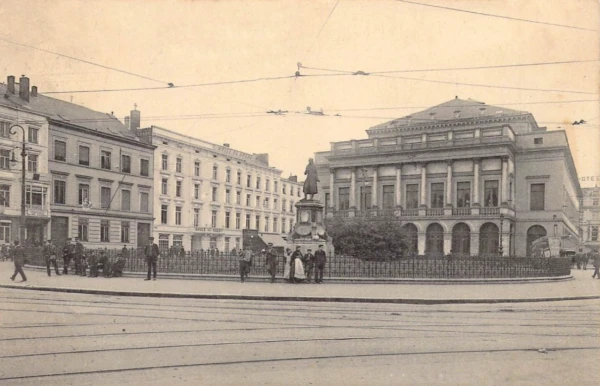

Das Hotel kannte er aus alten Zeiten – als junger Journalist war es eine sehr renommierte Herberge gewesen und er interviewte dort eine Reihe von bedeutsamen Persönlichkeiten. Sehr viel lässt sich über das Hôtel de Suède nicht sagen – es wurde als Gasthaus erstmals 1840 erwähnt und hatte schon damals einen guten Ruf. Das, was an Bildern erhalten ist, ist später aufgenommen worden.

Simenon hatte in seiner Reporter-Zeit das Hotel in seinen guten Zeiten gesehen. Nun, wo er selbst es sich leisten konnte, in den besten Häusern unterzukommen, da war es gar nicht mehr das supertolle Hotel. Die Enttäuschung des Schriftstellers ist herauszuhören. Erwähnung findet auch, dass sich in dem Hotel eine stattliche Anzahl an Waffen ausgestellt wurde, die alle in der Lütticher Waffenschmiede hergestellt wurden. Die vielen Besuche von wichtigen Regierungsleuten aus aller Herren Länder hätten weniger mit dem Gedenken an die Kriegstoten zu tun, sondern vielmehr mit dem Interesse an diesen Kriegswerkzeug – eine sehr makabre Vorstellung.

Wer heute in Lüttich in einem Hotel nächtigen will, dem stehen eine ganze Reihe von Etablissements zur Verfügung. Das Hôtel de Suède jedoch nicht mehr – es wurde im Jahr 1974 abgerissen.

Mein Freund Victor

Der alte Freund, von dem zuvor die Rede gewesen war, bei dem handelte es sich um Victor Moremans. Simenon führt ihn in den Text derart ein:

Ich hatte meinen Freund Moremans, einen früheren Mitarbeiter von der Gazette, gebeten, mir eine Suite im Hôtel du Suède reservieren zu lassen, [...]

Dreizehn Jahre älter ist Moremans, aber sie waren zur gleichen Zeit bei der Gazette de Liége eingestiegen. Der eine stand kurz vor seinem 30. Geburtstag und der andere war quasi frisch von der Schule gekommen. In diesen Erinnerungen Simenons wird der Freund in zwei Kapiteln erwähnt – in diesem wie in einem sehr viel späteren, das zwanzig Jahre später spielt. Irgendwann werden wir auch das Thema noch streifen.

Bedeutsamer ist das, was hier nicht steht: Denn als einziger aus der journalistischen Garde von Lüttich, seinen alten Kumpeln und Kollegen, war es Victor Moremans, der nach Paris zu dem Empfang zu Simenons Rückkehr nach Europa geladen war. Aus der Anzahl der Erwähnungen in seinen Memoiren lässt sich offenbar nicht schließen, wie bedeutsam ein Freund für Simenon gewesen war. Vielleicht sollte man auf die Geschenke schauen, die Simenon machte: Denn aus einem Bericht über den Journalisten Moremans (der hier zum großen Teil als Quelle dient und am Ende verlinkt ist) geht hervor, dass Simenon dem Mann die alte Pfeife seines Vaters schenkte. Wir sind uns einig, dass man so etwas nur tut, wenn man sich einem Menschen verbunden fühlt.

Für Simenon war Moremans die Brücke nach Lüttich gewesen. Ihm gab er Aufträge, um bestimmte Dinge für seine Mutter zu besorgen. Der ältere Freund erledigte das gewissenhaft. Aber wer war dieser Mann, der es zu einer Hommage auf den Seiten der belgischen Akademie für Sprache und Literatur schaffte?

Wie Simenon wurde die schulische Ausbildung von Moremans in die Hände von Jesuiten gelegt. Er absolvierte die Schule in Saint-Servais und ging dann auf eine jesuitische Hochschule in Lüttich. Seine Interessen galten zu der Zeit noch dem Ingenieurwesen und den Naturwissenschaften – das wird aus der Hochschule geschlossen, denn die Geisteswissenschaften waren dort nicht vertreten. Der junge Mann war unentschlossen, was er mit seinem Leben anfangen sollte, da begann der Erste Weltkrieg.

Er nahm an diesem nicht sehr lange teil, denn schon nach zwei Monaten wurde er gefangen genommen und verbrachte den Rest des Krieges in der Nähe von Magdeburg in einem Kriegsgefangenenlager. Dort saß er mit vielen (früher) bekannten Leuten. Aus der Liste der Prominenten picke ich an der Stelle mal Maurice Chevalier heraus, der die Unterhaltung der Festgesetzten übernahm – tanzte und sang.

Während Simenon etwa drei Jahre für die Zeitung tätig war, blieb Moremans. Zu der Zeit, als der sein junger Freund das Blatt verließ, übernahm er die Literaturseite und hatte seine Profession gefunden.

Moremans [...] erwies sich als intelligenter und sensibler Leser, der von einem breiten Bildungshintergrund, einem sehr sicheren Geschmack und einer großen Offenheit gegenüber Neuem profitierte.

Während der deutschen Besatzung ließ er seine journalistische Tätigkeit ruhen und nahm diese erst wieder auf, nachdem sein Land befreit worden war. In seiner Zeit bei der Gazette de Liége veröffentlichte er zweieinhalbtausend Artikel.

Als Literaturkritiker hatte er auch eine Meinung zu dem Werk seines Freundes. Er neigte offenbar zur Nachsicht gegenüber dem Jüngeren, scheute jedoch nicht mit Kritik, wenn er es für angemessen hielt. So heißt es bei ihm anlässlich der Veröffentlichung einhergehend mit dem Ball Anthropométrique:

Obwohl Monsieur Georges Simenon wahrscheinlich nicht diese Absicht hatte, könnte die Art und Weise, wie er seine Bücher zum Erfolg führte, [...] als eine geistreiche Satire auf die Sitten, die heute unter den Literaten herrschen, angesehen werden. [...] Anstatt hinter den Kulissen zu intrigieren, hat er die Karten auf den Tisch gelegt. [...] Was uns hier interessiert, ist die Frage, was diese Bücher wert sind. Auch wenn sie wenig mit Literatur zu tun haben, sind sie keineswegs zu verachten.

An anderer Stelle in dem Text wurden Zitate angeführt, die zeigten, wie oft Moremans mit seinen Einschätzungen über die Zukunft von Literaten richtig lag. (Obwohl man fairerweise anmerken muss, dass Missdeutungen und Fehlschlüsse in einem solchen Loblied selten erwähnt werden.) Auch bei Simenon lag er richtig, wenn er schreibt:

Der Stil ist zwar nicht brillant, aber sauber und ehrlich [...] Auf der scharfen Beobachtungsgabe und der Intelligenz seines Kommissars Maigret – der eines Tages ebenso berühmt werden könnte wie Rouletabille oder Sherlock Holmes – beruhen seine Romane sozusagen ausschließlich. [...] Sicherlich würden wir unsererseits gerne sehen, dass er sich in literarischer Hinsicht einer größeren Disziplin unterwirft. Aber wie kann man das von diesem Teufel von Mann erwarten, der nur aus Leben und Bewegung besteht, die Meere mit dem Boot durchquert, jeden Morgen – wie es scheint – seine sechzig Schreibmaschinenseiten abarbeitet und sich im Grunde genommen über die Literatur lustig macht? An dem Tag, an dem er sich beruhigt, können wir sicher sein, dass er uns das Werk geben wird, das zu schreiben er zweifellos in der Lage ist, denn es mangelt ihm, wie wir behaupten, weder an Mumm noch an Handwerk und vor allem nicht an Talent.

Zur kurzen Erklärung: Der Name Rouletabille in einem Zug mit Sherlock Holmes mag heute verwirren. Dahinter verbirgt sich die literarische Gestalt von Joseph Joséphin (auch Joseph Rouletabille) genannt, einem Reporter, der Kriminalfälle löst und der von dem französischen Autor Gaston Leroux erdacht wurde.

Ansonsten ist den scharfen und weisen Worten von Moremans nichts hinzuzufügen.

Bei dem Empfang Simenons bei der belgischen Akademie nahm er ebenfalls teil. Auf diese Veranstaltung in Brüssel soll hier später noch zurückgekommen werden.

Dank der belgischen Freunde bin ich auf einen Begriff gestoßen, der mich sehr anspricht und ich von mir enttäuscht bin, dass ich ihn bisher nicht kannte: Causerie. Dabei handelt es sich um einen leichten, unterhaltsamen Plausch oder auch ein Gespräch. Damit ist verbunden ein lockerer, informeller Austausch über verschiedenste Themen (oder halt monothematisch), ohne dass es dabei zu ernst oder tiefgründig wird. In der Literatur oder im Journalismus kann eine Causerie auch ein kurzer, oft humorvoller oder persönlicher Text sein, der eine bestimmte Thematik auf leicht zugängliche Weise behandelt. Damit sehe ich diesen Blog sehr gut beschrieben und muss nun überlegen, wie ich das irgendwie umsetze.

Die Lütticher Journalisten hatten ebenfalls eine Causerie mit Simenon geplant, zu der er auch zusagte. Denyse hatte zur Bedingung gemacht, dass der Vortrag ihres Gatten in dem Zusammenhang als außergewöhnlich herausgestellt wird. Organisiert hat letztlich der alte Freund diese Veranstaltung.

In den Erinnerungen Simenons wird zumindest in diesem Kapitel Morsemans noch mehrmals erwähnt – meist als organisatorische Klammer seines Belgien-Aufenthaltes.

Unter Lüttichern

Der erste »echte« Tagesordnungspunkt war ein Besuch beim Bürgermeister im Rathaus. Das wird in Lüttich »La Violette« genannt und in seinen Erinnerungen schreibt Simenon, dass ihm nicht klar sein, wie das Rathaus zu seinem Namen gekommen ist. Wäre der Meister noch am Leben, dann könnte ich ihn beruhigen. Die Frage ist bisher nicht geklärt.

Später traf er dann mit jungen Journalisten aus Lüttich zusammen. Für die war es eine große Ehre gewesen. Sie fragten ihn Löcher in den Bauch. Aber Simenon lässt sie gewähren, nimmt sich viel Zeit und stellte fest, dass er in seiner aktiven Journalisten-Ära viel indiskretere Fragen auf seinen Interview-Partner losließ. Ach, die Jugend, immer so anständig und sittsam!

Etwas verwunderte mich in dem Zusammenhang: Simenon schrieb, dass es fünf oder sechs Reporter gewesen waren, die er in einem Salon seines Hotels zum Interview getroffen hatte. Im belgischen Zeitungsarchiv fand sich jedoch keinen ausführlicher Artikel über ein solches Gespräch. Zumindest nicht im Mai 1952.

Dagegen wurde darüber berichtet, dass just zu dem Zeitpunkt zudem der Autor in Belgien weilte, ein Prozess begann, in dem er verklagt wurde. Ein Dr. Chaumont befand, dass seine Person in »Pédrigrée« falsch dargestellt würde und klagte auf Schadenersatz gegen Simenon und den belgischen Verleger. Simenon wurde in dem Prozess von Maurice Garçon vertreten, der wohl in dem Verfahren brillierte. Verloren ging er in der Instanz trotzdem – das deutete sich schon an, als sich die Staatsanwaltschaft in vielen Punkten auf die Seite des Klägers stellte, den Sachverhalt jedoch milder beurteilte als dieser. Das Urteil musste sich der Urheber nicht mehr anhören – das fiel im Juni und da war er wieder zurück in den Staaten. Der Kläger bekam nur einen Bruchteil des Geforderten zugesprochen. Die Stellen, die er kritisiert hatte, mussten in künftigen Auflagen aber gestrichen werden. Da wird man neugierig, woran sich der Doktor stieß.

Simenon erwähnte das mit keinem Wort …

Er traf seinen alten Chef Demarteau bei einem Empfang wieder. Gehungert haben dürfte der Autor nicht – bei einem zwanglosen Mittagessen gab es einheimische Gerichte zu essen. In alten Zeitungsberichten sind Bilder zu sehen wie sich Simenon über eine Tarte liegeois hermacht.

Simenon brauchte gar nicht all die Leckereien, er konnte sich gut in einem Imbiss verköstigen: In einem solchen hatte er bei der passenden Gelegenheit schon Muscheln und Fritten genossen. Auch wenn diese nicht mehr von den alten »Spezialisten« kamen, sondern mittlerweile von Italienern serviert wurden. Zumindest die Pommes waren besser als früher, urteilte Simenon.

Der Bürgermeister war ein Genießer, ebenso wie seine Beigeordneten, sogar der für das Schulwesen, der zu meiner Linken saß und mir lächelnd gestand, dass er der erste kommunistische Beigeordnete der Stadt sei. Wenn alle Kommunisten so wie er sind, dann sind es fröhliche Gesellen.

In dem letzten Satz hätte er vielleicht besser »so wie er sind« durch »so wie er wären« ersetzt. Aber, was soll’s, ne?

Er besuchte seine alte Heimatredaktion der Gazette de Liége und erkannte ein paar wieder. Beispielsweise seinen Nachfolger auf der Position. Und einen alten Schriftsetzer, mit dem er einmal Bücherkisten aus dem Rathaus »gestohlen« oder »gerettet« hatte – eine Betrachtungssache.

Warm ums Herz als jemand mit einer Setzer-Vergangenheit wird einem bei dem Lesen der folgenden Zeilen:

Es roch gut nach gegossenem Blei und Druckerschwärze, und ich konnte, über den Setztisch gebeugt, noch die frisch sortierten Buchstaben der Setzmaschine lesen.

Unterwegs in Lüttich

Am nächsten Tag gab es eine Signierstunde im Hotel. Man stellt sich jetzt vielleicht einen Bücherverkauf vor, aber so war es gar nicht. Die Interessierten kamen mit ihren Exemplaren aus dem Bücherschrank und ließen diese signieren. So sah Simenon auch seinen Erstling »Au pont des Arches« wieder, den er selbst nicht mehr besaß.

Bei der Gelegenheit traf er ein paar Verwandte, die er noch nicht kannte und von denen er zuvor nichts wusste.

Er berichtete über Kranzniederlegungen und darüber, dass teilweise Menschen Spalier standen. Ich glaube ihm das, finde es jedoch merkwürdig, dass das überhaupt keinen Wiederhall in der Presse fand.

Er besuchte das Haus von Grétry, ein Besuch in Outremeuse und wie es sich gehört, hatte er auch Kontakt mit Tchantchet und Nanesse. Ein wenig neidisch wurde ich, als ich von riesigen schwarzen Torten las, die sich als Backpflaumentorten entpuppten. Das muss ein Schmaus gewesen sein! Auf den Schnaps, Simenon bezeichnete ihn als péquet, hätte ich verzichten können. Torte und Schnaps passen in meinen Augen nicht zusammen.

Abschließend wurde noch im La Bécasse gespeist, was in einem Roman von Simenon ebenfalls Erwähnung fand. Und wie in dem Maigret-Roman werden auch hier die Nierchen nach Lütticher Art erwähnt.

Ein unerfreulicher Abend

Am Vormittag des darauffolgenden Tages war die Welt noch in Ordnung. Sie waren zum Essen beim Gouverneur der Provinz eingeladen und schon bald stellten sie fest, dass sie entfernt bekannt waren. Simenon konnte sich erinnern, dass der Vater Apotheker gewesen war. Und der Vater vom Provinzchef wusste seinem Sohn von dem Vater Simenons zu berichten, mit dem er in eine Schule gegangen war. Lüttich ist halt wie ein Dorf.

Die Journalisten-Kollegen luden zu der Causerie in einer großzügigen privaten Villa. Simenon (oder die Übersetzer:innen) nahmen den Begriff jedoch nicht in den Mund. Er bekam eine Pfeife mit Goldring geschenkt und wurde neben die Gastgeberin platziert. Eigentlich sollte alles prächtig sein – köstlicher Schinken wird erwähnt, kalte Pasteten und als Krönung gab es einen Puilly fumé, der aus dem Anbau eines alten Arbeitgebers von Simenon stammte.

Alles war gut, bis die Gastgeberin anfing zu reden.

Simenon mochte sie zuvor, hatte mit ihr geflirtet. Das änderte sich, als sie meinte:

»Mein Großvater war der beste Freund von Ihrem ...«

»Von meinem Großvater Simenon?«

»Von dem Vater Ihrer Mutter, Henri Brüll. Der Holzhändler, der in dem alten Schloss von Herstal wohnte und Lastkähne auf dem Kanal hatte.«

Sie ließ ihn eine ganze Zeit herumraten, wer sie denn sein könnte. Aber er kam einfach nicht drauf. Als sie preisgab, dass ihr Großvater der Chef der Müllwerke von Lüttich gewesen war, wurde ihm ganz anders. Denn er hatte die Enkelin des Mannes als Gastgeberin, die seinen Großvater in den Ruin getrieben hatte.

Simenon machte sich daran, sich zu verabschieden. Er meinte noch, sich mit einer Pfeife – der, die ihm gerade geschenkt worden war – beruhigen zu können. Das klappte nicht. Er wollte verschwinden … und vergaß seine Pfeife.

Am nächsten Morgen, so wurde es ihm versprochen, sollte nach ihr gesucht werden. Aber die Patronne de la maison meinte, dass nichts zu machen war. Die Pfeife war nicht mehr da. Moremans war der Retter in der Not: Er begab sich zum Haus und »spielte Maigret«. Später berichtete er, dass er dem Sohn sofort misstraut hatte und nach einem »Verhör« habe er die Pfeife herausgerückt. Der damals Achtzehnjährige war ein großer Fan von Simenon als Schriftsteller und dachte, er hätte eine tolle Trophäe. Wie dem auch sei – in Simenon produzierte das mehr Zorn und er machte nicht einmal eine scherzhafte Andeutung an die Erzählung »Maigrets Pfeife«, was doch ganz gut gepasst hätte. Also war noch ein wenig Groll vorhanden, als Simenon seine Erinnerungen notierte.

Mehr über »intime memoiren«

Seite 459

Was für ein Ritt! Nach dem Lesen dieses Kapitel musste ich schauen, ob Simenon wirklich die übliche Seitenzahl »eingehalten« hatte. Geht es …

Seite 242

Ein Absatz, der aus einem Satz besteht, widmet Simenon in diesem Kapitel einem seiner intensivsten Romane: »Drei Zimmer in Manhattan«. Es wäre sein …

Seite 266

Vor etwa fünfzehn Jahren waren wir ebenfalls in der Ecke, in der sich Simenon nun herumtrieb. Insofern kann ich Simenons Begeisterung für die …

Verwandte Themen

Seite 289

In Tucson hatte Simenon eine Hazienda gefunden, die ihn mehr als begeisterte. Genau begeistert war er von der alten Dame, der die Villa gehörte. An …

Seite 30

Ein wenig erleichtert bin ich schon, dass es sich leichter liest, als ich es befürchtet hatte. Einige Indizien deuten darauf hin, dass ich es früher …

Nicht einer, zwei!

In dem Hotel, in dem Simenon und Denyse in Brüssel wohnten, trafen sie alte Bekannte: Maurice Garçon, Pierre Benoït, André Maurois und viele andere. Sie waren schon Akademiemitglieder und waren für die Aufnahme-Zeremonie Simenons eingeladen. Bei dieser sollte die Königin teilnehmen. Interessant ist dabei, was – oder besser gesagt – wen Simenon nicht erwähnt: Roger Bodart. Denn bei dieser Veranstaltung wurde nicht nur unser großer Meister in die belgische Akademie der Literatur und Sprache aufgenommen, sondern auch der Lyriker.

Mir ist ehrlich gesagt, schleierhaft, warum Simenon ihm nicht einmal eine kleine Fußnote zukommen lässt.

Nun denn: Geboren wurde Bodardt im Jahr 1910. Der Sohn eines Lehrers aus Falmignoul (Provinz Namur) wuchs in einer waldreichen Region auf, was seine Dichtung später stark beeinflussen sollte. Als sein Vater Direktor in einem Brüsseler Waisenhaus wurde, zog die Familie um, und diese Phase prägte Bodarts Werke. Sein Weg führte ihn nicht gleich in Richtung Literatur, sondern erst studierte er Jura an der Freien Universität Brüssel, wo er seine Frau, die Schriftstellerin Marie-Thérèse Guillaume, kennenlernte.

Nach dem Studium begann er als Anwalt in Lüttich. Das hörte sich immer noch nicht nach einer Karriere als Dichter an. Vielleicht war es der Absprung in Richtung Rundfunk, der bald erfolgen sollte. Während des Zweiten Weltkriegs kündigte er seine Stelle im Radio und arbeitete zeitweise als Bibliotheksinspektor.

Nach dem Krieg machte sich Bodart einen Namen als Literaturberater und Journalist, und er initiierte verschiedene literarische Veranstaltungen in Brüssel. Seine bedeutendste Gedichtsammlung, »La Route du Sel«, wurde 1965 veröffentlicht und später mehrfach neu aufgelegt. Die Sammlung behandelt Themen der Metamorphose und menschlichen Transformation in einem kraftvollen und einzigartigen Stil.

Literaturkritiker lobten Bodart für seine Großzügigkeit und seine Fähigkeit, neue literarische Trends zu erkennen und zu fördern. Sein Werk wird als ein herausragendes Beispiel für die französische Poesie gewürdigt. Ein Problem war vermutlich, dass er trotz all des Lobes zu Lebzeiten nicht von seiner Dichtung leben konnte. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu Simenon.

Also ich habe keine Ahnung, warum Simenon das in seinen Memoiren unter den Tisch fallen ließ. So hat man eventuell den Eindruck, dass das eine Veranstaltung für ihn gewesen war, was aber nicht zutreffend war.

Es war eine Doppelveranstaltung: Die Zeremonie mit der Königin war der offizielle Teil, später am Tag gab es noch eine Gala. Aus den Schilderungen wird nicht klar, wie lange Simenon bei der Veranstaltung war. Ein wenig hören sich seine Ausführungen danach an, als hätte er sich mit Freunden früher abgesetzt. Das wiederum wurde dann jedoch ein spaßiger Abend.

Die Auflösung

Am Ende des Kapitels gab es noch eine Auflösung: Wie verlief denn die Begegnung zwischen Denyse und seiner Mutter? Da lässt uns Simenon im Unklaren, denn er beantwortet die Frage mit der Feststellung, dass seine Mutter ihm versprach, nach Lakeville zu kommen. So buchte er ihr eine Schiffspassage mit einer holländischen Linie – das war ihr lieber, denn die französischen Überfahrten waren ihr viel zu luxuriös.

Viele beschauliche Momente hatte Simenon nicht gehabt. Seine Mutter hatte noch Glück gehabt, ihn zu sehen. Der Rest der Verwandtschaft konnte ihm eigentlich nur auf offiziellen Veranstaltungen treffen oder bei der Bücher-Signierstunde. Wenn es noch ein Treffen mit anderen Verwandten gegeben hat, so schön bei Kaffee und Kuchen, wie man das macht – dann hat es uns Simenon in seinen Erinnerungen verschwiegen. Da Henriette die Jüngste im Brüll-Clan gewesen ist, kann es aber gut sein, dass gar nicht mehr so viele Tanten und Onkel von ihm übrig gewesen waren. Und die Simenons … die waren dann bei der Signierstunde.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.

Dieses umfassende Werk vereint detaillierte Informationen über Simenons Werk, und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Sammler und Fans. Der erste Band der Simenon-Bibliografie – über die Maigret-Ausgaben – erschien am 31. Mai 2024.